杜 甫

朝

囘 日 日 典 春 衣

毎 日 江 頭 盡 醉 歸

酒

債 尋 常 行 處 有

人 生 七 十 古 來 稀

穿 花 ? 蝶 深 深

見

點 水 蜻 ? 款 款 飛

傳 語 風 光 共 流 轉

暫 時

相 賞 莫 相 違

(人 生 七 十 今 尋 常)

(訓読)朝(てう)より回(かへ)りて日日(ひび)春衣(しゆんい)を典(てん)し、

毎日

江頭(かうとう)に酔(ゑ)ひを尽くして帰る。

酒債は尋常、行(ゆ)く処(ところ)に有り。

人生七十 古来稀なり。

花を穿(うが)つ?蝶(けふてふ)は深深(しんしん)として見え、

水に点ずる蜻?(せいてい)は款款(くわんくわん)として飛ぶ。

伝語(でんご)す

風光、共に流転(るてん)して、

暫時(ざんじ)

相(あひ)賞して

相(あひ)違(たが)ふこと莫(なか)れ、と。

|

|

※ 読みの注 |

朝(てう)……チョウ。 回(かへ)りて……カエリテ。 |

|

|

|

江頭(かうとう)……コウトウ。 酔(ゑ)ひ……エイ。 |

(通釈)朝廷から戻ってくると、毎日のように春着を質に入れ、

いつも、曲江のほとりで泥酔して帰るのである。

酒代(さかだい)の借金は普通のことで、行く先々にある。

この人生、七十まで長生きすることは滅多にないのだから、

今のうちにせいぜい楽しんでおきたいのだ。

花の間を縫って飛びながら蜜を吸うアゲハチョウは、奥のほうに見え、

水面に軽く尾を叩いているトンボは、ゆるやかに飛んでいる。

私は自然に対して言づてしたい、

「そなたも私とともに流れて行くのだから、ほんの暫くの間でもいいから、

お互いに愛(め)で合って、そむくことのないようにしようではないか」と。

(語釈)朝囘……朝廷から帰る。 點……質に入れる。 江頭……曲江のほとり。「頭」は、

ほとり。 酒債……酒代の借金。 尋常……あたりまえで、珍しくない。

穿花……花の間を縫うように飛ぶ。一説に、蝶が蜜を吸うために花の中に入り込む。

?蝶……(キョウチョウ)

あげはちょう。また、蝶の仲間の総称。 深深……奥深いさま。

點水……水面に尾をつける。トンボが水面に尾をちょんちょんつけるさま。

蜻?……(セイテイ) とんぼ。 款款……(カンカン)

緩緩に同じ。ゆるやかなさま。

傳語……言伝(ことづ)てする。 共流轉……私とともに流れていく。私とともに移り変

わっていく。 相賞……お互いにめでる。一説に、「相」は動詞に冠して、その動詞

の及ぶ対象のあることを示す接頭語。「お互いに」の意はないとする。(王維の詩「竹

里館」の「明月来相照」の「相」と同じとするわけです。)

「賞」は、めでる。ほめる。

相違……お互いにそむきあう。一説に、「相」は「相賞」の「相」と同じで、単に「さからい

そむく」の意とする。

《?蝶(きょうちょう)・蜻?(せいてい)

の「?」「?」という漢字が、うまく表示できないかも

知れませんので、「?」=「虫」+「夾」・音キョウ、「?」=「虫」+「廷」・音テイ、という

注を付けておきます。》

(注) 1. 杜甫の「曲江二首」と題する詩の、その「二」の詩です。杜甫47歳の時の作。

(注) 1. 杜甫の「曲江二首」と題する詩の、その「二」の詩です。杜甫47歳の時の作。

詩形は、七言律詩。

当時、杜甫は宰相が敗戦の責任を問われたのを弁護して肅宗の怒りに触れ、

朝廷へ出ても楽しまない日々が続いていました。「曲江」は、長安の東南にあっ

た池の名前です。景勝の地で、長安随一の行楽地として賑わっていたそうです。

古稀という語が有名なわりには、この詩はそれほど知られていないように思い

ます。この詩で杜甫は「人生七十古来稀なり」と言いましたが、彼は大暦5(770)

年、59歳で湘水(湖南省)の舟中で病没したそうです。

2.

杜甫(とほ)=盛唐の詩人。字は子美、号は少陵。鞏(きょう)県(河南鄭州)の人。

先祖に晋の杜預があり、祖父杜審言は初唐の宮廷詩人。科挙に及第せず、

長安で憂苦するうちに安禄山の乱に遭遇。一時左拾遺として宮廷に仕えた

が、後半生を放浪のうちに過ごす。その詩は格律厳正、律詩の完成者とされ

る。社会を鋭く見つめた叙事詩に長じ、「詩史」の称がある。李白と並び李杜

と称され、杜牧(小杜)に対して老杜という。工部員外郎となったので、その

詩集を「杜工部集」という。(712−770) (『広辞苑』第6版による。)

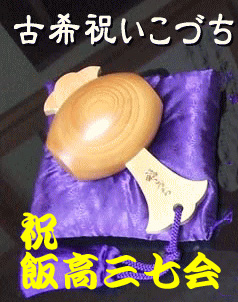

健康に感謝し 長寿を祈念し

「古稀の会」に参加しよう!